भूमिका (Introduction )

लगभग 600 B.C. में (आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व) यूनानी दार्शनिक थेल्स ने पाया कि जब अम्बर (amber) नामक पदार्थ को फर से रगड़ते हैं तो यह हल्की वस्तुओं जैसे- बाल, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है।

अम्बर को यूनानी भाषा में (elektron) कहते हैं। सन् 1600 में अंग्रेज वैज्ञानिक गिलबर्ट ने इसके संगत लैटिन शब्द electricus दिया जिससे बाद में वैद्युत (electric) तथा विद्युत (electricity) शब्द की उत्पत्ति हुई।

स्थिर विद्युत (electrostatics or static electricity) तथा धारा विद्युत्

(current electricity)विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं विद्युत्(electricity) कहलाती है। स्थिर आवेशों से सम्बन्धित अध्ययन स्थिर विद्युत (electrostatics or static electricity) तथा गतिमान आवेशों ( अर्थात् वैद्युत धारा) के वैद्युत प्रभावों से सम्बन्धित अध्ययन धारा विद्युत् (current electricity) कहलाता है।

वैद्युत आवेश (Electric Charge)

जब हम दो भिन्न-भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो अनेक पदार्थों में हल्की वस्तुओं, जैसे- बाल, तिनकों, कागज के टुकड़ों, धूल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उदाहरण के लिये -

1. काँच की छड़ को सिल्क (रेशम) से रगड़कर अथवा आबनूस की छड़ को फर या बिल्ली की खाल से रगड़कर, हल्की वस्तुओं जैसे- बाल, तिनके आदि के पास लाने पर छड़ इन्हें आकर्षित कर लेती है।

2. अम्बर को ऊन से रगड़ने पर यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है।

3. प्लास्टिक के कँघे को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास लाने पर कँघा उन्हें आकर्षित करता है।

उपर्युक्त परिघटनाओं में यह कहा जाता है कि रगड़ने पर वस्तुओं (छड़, अम्बर, कँघा) ने वैद्युत आवेश (electric charge) प्राप्त कर लिया है। दूसरे शब्दों में, वस्तुयें विद्युत्मय (electrified) अथवा विद्युत् आवेशित (electrically charged) हो गयी है । वैद्युत आवेशित वस्तुओं द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाये गये बल को वैद्युत बल (electric force) कहते हैं।

अत: वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुयें वैद्युत बल आरोपित ( अथवा अनुभव) करती हैं।

आवेशों के प्रकार (Kinds of Charges)

प्रयोग 1 - काँच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर आवेशित करें तथा एक धागे से क्षैतिज लटका दें। अब काँच की एक दूसरी छड़ को उसी प्रकार आवेशित करके लटकी हुई छड़ के निकट लायें। यह देखा जाता है कि दोनों छड़ एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं [चित्र 1.1 (a)]।

प्रयोग 2 – काँच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर आवेशित करे तथा एक धागे से क्षैतिज लटका दें। अब एक रबड़ की छड़ को फर से रगड़कर आवेशित करें तथा रबड़ की आवेशित छड़ को लटकी हुई काँच की आवेशित छड़ के निकट लायें। यह देखा जाता है कि दोनों छड़ एक-दूसरे को आकर्षित

करती हैं [चित्र 1.1 (b)]।

प्रारम्भ में, काँच की छड़ में उत्पन्न आवेश को विट्स (vitreous) तथा रबड़ की छड़ (अथवा अम्बर के टुकड़े) में उत्पन्न आवेश को रेसिनस (resinous) नाम दिया गया।

अट्ठारहवीं शताब्दी में वैज्ञानिक बेन्जामिन फ्रेंकलिन (Benzamin Franklin) ने इन दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश (positive charge) तथा ऋणात्मक आवेश (negative नाम दिया। इस परिपाटी के अनुसार charge)

(i) काँच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर काँच की छड़

आवेश को धनात्मक आवेश अथवा धन आवेश कहते हैं।

में उत्पन्न

(ii) रबड़ की छड़ को फर से रगड़ने पर रबड़ की छड़

आवेश को ऋणात्मक आवेश अथवा ऋण आवेश कहते हैं ।

विशेष दो प्रकार के आवेश परस्पर मिलने पर एक-दूसरे के प्रभाव को उसी प्रकार निरस्त (cancel) कर देते हैं जिस प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएँ। सम्भवतः इसी कारण इन्हें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश कहा गया।

वैद्युत आवेश : एक भौतिक राशि

(Electric Charge: A Physical Quantity)

SI प्रणाली में वैद्युत धारा को मूल राशि तथा आवेश को व्युत्पन्न राशि

माना गया है। इनमें निम्न सम्बन्ध है

आवेश (Q) = वैद्युत धारा ( I ) x समय ( t )

आवेश सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं

1. वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक

अथवा शून्य हो सकता है।

2. वैद्युत धारा की विमा [A] से तथा समय की विमा [T] से प्रदर्शित की

जाती है अत: आवेश का विमीय सूत्र `[AT]` अथवा `[M^0L^0AT]` है।

3. वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम (coulomb) है जिसे C से प्रदर्शित करते हैं।

इलेक्ट्रॉन पर आवेश = -e =`-1.6 \times 10^{-19}`कूलॉम

प्रोटॉन पर आवेश = +e =`+1.6 \times 10^{-19}`कूलॉम

1 कूलॉम आवेश =`\frac1{1.6\times10^{-19}}` इलेक्ट्रॉनों का आवेश

=`6.25 \times 10^{18}`इलेक्ट्रॉनों का आवेश

आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धान्त

(Electron Theory of Electrification)

आधुनिक मत के अनुसार, प्रत्येक पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म कणों से मिलकर

बना है जिन्हें परमाणु (atom) कहते हैं। परमाणु का आकार `10^{-10}` मीटर की

कोटि का होता है। प्रत्येक परमाणु तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता

है

(1) इलेक्ट्रॉन (ऋणावेशित कण)

(2) प्रोटॉन (धनावेशित कण)

(3) न्यूट्रॉन (उदासीन कण ) ।

विशेष किसी वस्तु के उदासीन होने का अर्थ यह नहीं है कि वस्तु में कोई आवेश नहीं है। इसका अर्थ है कि वस्तु पर नेट आवेश शून्य है अर्थात् उस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश की मात्रा समान है।

वस्तुओं के आवेशन के लिये

केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानान्तरण ही उत्तरदायी है, प्रोटॉनों का स्थानान्तरण नहीं। प्रोटॉन नाभिक में अत्यन्त प्रबल नाभिकीय (आकर्षण) बलों द्वारा बँधे रहते हैं जिससे उन्हें नाभिक से हटाना अत्यन्त कठिन है। इसके विपरीत, इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ अपेक्षाकृत क्षीण वैद्युत बलों से जुड़े होते हैं जिससे इन्हें हटाना आसान है।

अतः वस्तु पर ऋणावेश होने का अर्थ है: इलेक्ट्रॉनों की अधिकता (excess) तथा धनावेश होने का अर्थ है: इलेक्ट्रॉनों की कमी (deficiency ) ।

सारणी : घर्षण द्वारा उत्पन्न धनावेश व ऋणावेश

आवेश का संसूचन (Detection of Charge)

आवेश के संसूचन के लिये एक सरल उपकरण विद्युत्दर्शी (electroscope) है जिसे चित्र में दर्शाया गया है। इसमें एक बॉक्स में धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। छड़ का ऊपरी सिरा चकती (disc) के आकार में बक्से से बाहर निकला होता है तथा निचला सिरा बक्से के भीतर होता है

जिससे धातु की मुड़ी हुई पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। विद्युत्दर्शी को दो प्रकार से आवेशिप्त करके हम आवेश का संसूचन कर सकते हैं।

(a) चालन द्वारा – जब किसी धनावेशित छड़ को विद्युत्दर्शी की चकती से स्पर्श कराते हैं तो चकती, छड़ तथा पत्तियाँ सभी धनावेशित हो जाती हैं [ चित्र (a)]। पत्तियाँ प्रतिकर्षण के कारण एक-दूसरे से दूर हट जाती हैं।

(b) प्रेरण द्वारा- जब किसी धनावेशित छड़ को विद्युत्दर्शी की चकती के अत्यन्त निकट लाते हैं तो प्रेरण द्वारा चकती ऋणावेशित तथा पत्तियाँ धनावेशित हो जाती हैं [चित्र (b)]। अतः प्रतिकर्षण के कारण पत्तियाँ एक-दूसरे से दूर हट जाती हैं।

बाह्य छड़ पर आवेश जितना अधिक होगा, चालन अथवा प्रेरण द्वारा विद्युत्दश की पत्तियों पर आवेश उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। अतः पत्तियाँ उतनी हो अधिक दूर हटेंगी।

चालक तथा विद्युत्रोधी

(Conductors and Insulators)

स्थिरवैद्युतिकी की दृष्टि से सभी पदार्थों को मुख्यत: दो वर्गों में बाँटा जा

सकता है— चालक तथा विद्युत्रोधी ।

(a) चालक (Conductors) – वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से होता है, चालक कहलाते है।

जैसे- धातुयें, विद्युत अपघटय, मानव तथा जन्तु शरीर, पृथ्वी आदि।

चालक में मुक्त तथा बद्ध आवेश (Free and Bound Charges

Inside a Conductor)

धात्विक चालक में परमाणुओं की बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन

(Valance electron) कहते है, अपने परमाणुओं से अलग होकर चालक में मुक्त रूप से

गति करते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन (free electron) कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन

चालक का मुक्त आवेश कहलाते हैं। परमाणु से संयोजी इलेक्ट्रॉनों के अलग हो जाने पर यह धनावेशित आयन बन जाता है। ये धनावेशित आयन धातु में अपनी नियत स्थितियों पर दृढ़ रहते हैं। इन धन आयनों को धातु का बद्ध आवेश कहते हैं।

भूसम्पर्कण (grounding)

किसी आवेशित चालक को पृथ्वी के सम्पर्क में लाने पर उसका अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है तथा चालक अनावेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भूसम्पर्कण (grounding) कहते हैं। आवेशित चालक को भूसम्पकिंत करने पर, यदि चालक ऋणावेशित है तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं [चित्र (a)] तथा यदि चालक धनावेशित है तो इसे अनावेशित करने के लिये आवश्यक इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक में आ जाते हैं [चित्र (b)]।

विशेष घरों में लगे परिपथ में तीन तार प्रयुक्त होते हैं (चित्र )। इनमें से दो तार (विद्युत्मय तथा उदासीन) विद्युत् शक्ति उपलब्ध कराते हैं। तीसरे तार को भूमि में गहराई तक गड़ी धातु की मोटी प्लेट से जोड़ा जाता है। इसे भूसम्पर्किततार कहते हैं। वैद्युत उपकरणों के धातु के आवरण इस

तार से जुड़े रहते हैं। परिपथ में त्रुटि होने अथवा विद्युत्मय तार का स्पर्श उपकरण के आवरण से होने पर आवेश भूसम्पर्कित तार के द्वारा भूमि में चला जाता है जिससे दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। यदि भूसम्पकिंत तार न हो तो उपकरण को छूने पर मनुष्य को तेज झटका लग सकता है। क्योंकि मानव शरीर विद्युत् का चालक है।

(b) विद्युतरोधी (Insulators) – वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता, विद्युत्रोधी अथवा अचालक कहलाते हैं। जैसे— काँच, रबड़, प्लास्टिक, कागज, रेशम, ऊन, सूखे बाल आदि । विद्युत्रोधी पदार्थों को परावैद्युत (dielectric) भी कहते हैं

विशेष वैद्युत गुणों के आधार पर पदार्थ की तीसरी श्रेणी अर्द्धचालक (semiconductors) है। इनके गुण चालक तथा वैद्युतरोधी पदार्थों के मध्यवर्ती होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्द्धचालक के दो प्रमुख उदाहरण है।

प्रेरण द्वारा आवेशन (Charging by Induction)

स्थिर वैद्युत प्रेरण (Electrostatic Induction)

निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति में किसी पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण (electrostatic induction) कहते हैं।

चित्र मे धनावेशित छड़ को अनावेशित गोले B के निकट लाया गया है। A के घनावेश के आकर्षण के

कारण गोले B के कुछ इलेक्ट्रॉन बायें पृष्ठ पर आ जाते हैं जिससे गोले B के बायें पृष्ठ पर ऋणावेश तथा दायें पृष्ठ पर उतने ही परिमाण का धनावेश आ जाता है। छड़ A के आवेश को प्रेरक आवेश (inducing charge) तथा गोले B में उत्पन्न आवेश को प्रेरित आवेश (induced charge) कहते हैं। छड़ A का धनावेश गोले B में उत्पन्न ऋणावेश को आकर्षित तथा धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। चूँकि गोले B का ऋणावेश छड़ के अधिक निकट है अतः आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक है अत: छड़ तथा गोले के बीच नेट आकर्षण बल कार्य करता है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ही एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है।

प्रेरण द्वारा आवेशन (Charging by Induction)

इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी चालक के अत्यन्त निकट लाकर बिना स्पर्श किये चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। प्रेरण द्वारा आवेशन को निम्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

उदाहरण . चित्र (a)] में माना धातु का एक उदासीन गोला अचालक स्टैण्ड पर रखा है। इसके पास काँच की धनावेशित छड़ लाने पर स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा गोले के एक ओर ऋणावेश तथा दूसरी ओर धनावेश प्रेरित हो जाता है [चित्र (b)] अब गोले को भूसम्पर्कित (grounded) करने पर धनावेश भूमि में चला जाता है अर्थात् कुछ इलेक्ट्रॉन भूमि से गोले में आ जाते हैं [चित्र (c)]। गोले का भूसम्पर्क हटाने पर गोले में प्रेरित ऋणावेश छड़ के निकट वाले सिरे पर बना रहता है [चित्र (d)]। अब काँच की छड़ को हटा लेने पर ऋणावेश गोले की सतह पर एकसमान रूप से वितरित हो जाता है अर्थात् गोला ऋणावेशित हो जाता है [चित्र (c)]।

विशेष प्रेरण के अतिरिक्त वस्तुओं के स्थिर विद्युत आवेशन की दो अन्य

विधियाँ हैं- घर्षण द्वारा तथा चालन द्वारा।

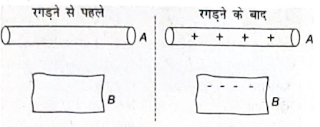

(a) घर्षण द्वारा आवेशन (Charging by Friction) –

जब दो वस्तुओं A तथा B को परस्पर रगड़ते है तो एक वस्तु A(जिसकी इलेक्ट्रॉन के लिये बन्धुता कम है) से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु B में चले जाते हैं। इस प्रकार वस्तु A धनावेशित तथा वस्तु B ऋणावेशित हो जाती है

महत्वपूर्ण बिन्दु -

1. यह विधि विद्युत्रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिये उपयोगी है

चालकों के लिये नहीं।

2. इस विधि में दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होता है परन्तु उन पर

आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत होती है।

(b) चालन द्वारा आवेशन (Charging by Conduction)–

जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में आ जाता है तथा इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। इस प्रकार चालक आवेशित हो जाता है।

उदाहरण – चित्र (a) में, माना धातु का एक उदासीन गोला अचालक स्टैण्ड पर रखा है। एबोनाइट को एक ऋणावेशित छड़ को गोले से स्पर्श कराते हैं तो छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन गोले में स्थानान्तरित हो जाते हैं [ चित्र(b)]। अब छड़ को हटा लेने पर भी गोला ऋणावेशित रहता है तथा आवेश उसके पृष्ठ पर एकसमान रूप से वितरित रहता है [चित्र (c)]।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. इस विधि द्वारा केवल चालक को आवेशित किया जा सकता है,

विद्युत्रोधी को नहीं क्योकि स्पर्श बिन्दु पर चालक को प्राप्त आवेश तुरन्त इसके

पृष्ठ पर वितरित हो जाता है।

2. चालक पर आवेश की प्रकृति वही है जो कि आवेशन छड़ पर।

वैद्युत आवेश के मूल गुण

(Basic Properties of Electric Charge)

आवेश संरक्षित है (Charge is Conserved)

किसी विलगित निकाय (isolated system) का नेट आवेश नियत रहता है। यह आवेश संरक्षण का नियम (law of conservation of charge) कहलाता है। यह नियम प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं व अभिक्रियाओं (रासायनिक, नाभिकीय आदि) में सत्य पाया गया है।

उदाहरण . जब हम किसी काँच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्थानान्तरण के कारण जितना धनावेश छड़ में उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम में। इन्हें रगड़ने से पहले अथवा बाद में निकाय (छड़ + रेशम) का नेट आवेश शून्य है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि नेट आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है (यद्यपि आवेशित कणों को उत्पन्न अथवा नष्ट किया जा सकता है )

विशेष :भौतिकी में, (ऊर्जा + द्रव्यमान), रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग भी

संरक्षण नियम का पालन करते हैं।

आवेश की क्वाण्टम प्रकृति: मूल आवेश

(Quantum Nature of Charge : Fundamental

Charge)

किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान, मूल आवेश e

का पूर्ण गुणज (integral multiple) होता है। इसे आवेश का क्वाण्टम

सिद्धान्त कहते हैं।

q = ±ne, जहाँ n = 1, 2, 3, ...

(i) किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम सम्भव मान

का परिमाण e है। इसे मूल आवेश (fundamental charge) कहते हैं। `e=1.6 \times10^{-19}` कूलॉम।

(ii) आवेश का मान सतत ( continuous ) न होकर विविक्त (discrete) होता है।

![Class 12 Physics Revision Notes in Hindi Chapter -01 Electric Charges and Fields[Free PDF Download]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyGD9j-9CcizkJv2VjEf8PW4jsopoHjLPbD0QADhaiDg6MhFeL5jyL5hGtt7NUr-5HBOX99q5tNdQpBtjugXDOt8Jl7AAmtk0qJnqP3nOV-dyY9KRHa6sNUOgL0PEH7TBUB12NIqBDG7ur9aCgwOnhh9Ncg1rWCkN6IbdPwrYQlyJ3dC6i8XXzh8HkJQ/w72-h72-p-k-no-nu/Capture%201.PNG)

0 Comments